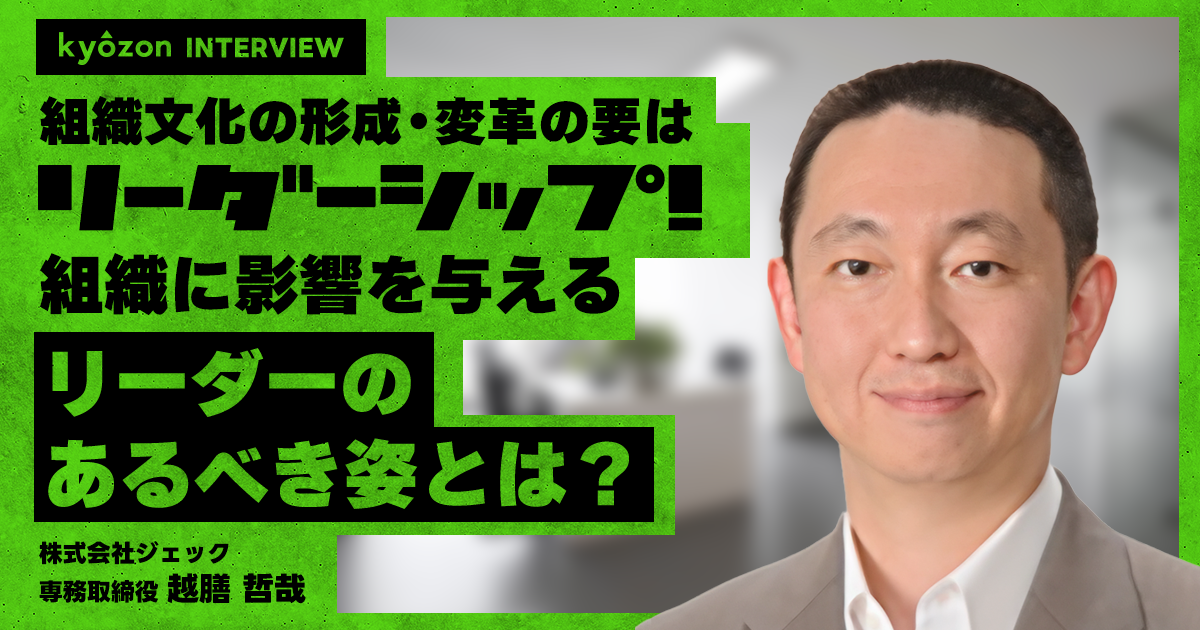

組織文化に囚われ、新たな挑戦やイノベーションに踏み出せないという企業は少なくない。今回は、組織文化を変えるにはリーダーシップが重要だと説く株式会社ジェックの越膳氏に、組織文化形成におけるポイントを聞いた。

そもそも「組織文化」とは?

<中條氏>

今回は「組織文化形成」をテーマに、株式会社ジェックの専務取締役である越膳哲哉様からお話をうかがっていきます。リーダーシップでどのように組織文化を変えていけるのか、企業が成長するための実践的な方法は何か、といった内容をお聞きしたいと思っております。まずは越膳様のプロフィールからお聞かせいただけないでしょうか。

<越膳氏>

現在は、株式会社ジェックにて組織文化を変えるコンサルティングや研修トレーニングといった支援をしております。前職は医療機器メーカーで技術職をしていましたので、業界も職種もまったく異なる畑におりました。

ジェックに転職して企業様の研修のお手伝いをしている中で、研修を受けた方々が現場に戻ると、研修で学んだ内容を活用しきれていない場面を目の当たりにしました。せっかく価値のある研修を受講しても、現場の文化に影響を受けてしまい組織が変わらないままなのは問題だと感じ、企業をもっと良くしていくためには根本的に組織文化の変革が必要だと感じたのです。

<中條氏>

そうした経緯で、組織文化の形成に着目されるようになったのですね。

それでは、越膳様が考える「組織文化」とは何なのか、またどういった状態が組織文化としてあるべき姿なのか教えていただけないでしょうか。

<越膳氏>

組織文化の定義は人によって多岐にわたると思うのですが、私は、組織文化とはその集団の「らしさ」であると考えています。それでは、「らしさ」は何から生まれるのか、正体は何なのか、というと、その集団の大多数の人が認めている「暗黙の当たり前」だと思っております。たとえば、考え方や仕事ぶり、行動パターンなどですね。

<中條氏>

組織内の共通認識のようなものですね。企業によっては数十年前の共通認識がまだ残っていて、形骸化してしまっている例も見受けられますね。

<越膳氏>

組織の歴史が長ければ長いほど、その組織の「当たり前」が根強く残っています。今は令和の時代ですが、昭和に創業した企業だと、昭和の時代に培った「当たり前」が根付いていて抜け出せない企業様もいらっしゃいます。

<中條氏>

時代とともにビジネス環境や働き方、価値観も変わっているのに、創業当時の文化が根付いているとギャップが生まれてしまいますね。

良い組織文化は「挑戦・協調・お役立ち」から成る

<中條氏>

それでは、組織文化の「あるべき姿」についても教えていただけないでしょうか。

<越膳氏>

ジェックではビジネスにおいての良い組織文化は何かと定義させていただくと、「挑戦の価値観・協調の価値観・お役立ちの価値観」この3つすべての価値観が高い状態が好ましいとしています。たとえば、社会やステークホルダー、お客様などに対して、組織の全員が情報共有しながら常に新しいことにチャレンジして、改善しながら良い商品・良いサービス・良いおもてなしを提供していくことが好ましい状態であると考えています。

<中條氏>

「挑戦」と「協調」は非常にわかりやすいのですが、「お役立ち」は具体的にどのようなものを指しますか?

<越膳氏>

私たちジェックが創業以来大事にしているのが「お役立ち」です。誰かの役に立つ、貢献することですね。

お客様に何かを提供して役に立つことで、お客様は価値を感じてお金を払ってくれます。ビジネスにおいてお客様の役に立つのは本来であれば当たり前のことなのですが、お客様の役に立つ前に自分たちの業務の効率を優先してしまう企業様もいるかもしれません。

また、お客様だけでなく、社会全体に対するお役立ちや、マネジメント層は従業員に対するお役立ちも考えなければならないでしょう。そのため、「お役立ち」はビジネスにおいて重要なものだと捉えています。

<中條氏>

なるほど、お役立ちはビジネスの本質とも言えますね。ただ、もともとは「お客様や社会の役に立ちたい」と思っていても、いつの間にか利益第一主義のようになって、お役立ち精神を忘れてしまっている企業様もいるのではないかな、とも感じました。

組織におけるリーダーシップの重要性と失敗例

<中條氏>

今回のメインテーマは、組織文化形成にリーダーシップが大事だという点です。この点について、具体的に教えてください。

<越膳氏>

組織文化を形成する上で、リーダーシップは最重要ファクターであると言い切れます。なぜかというと、組織文化はリーダーの言動でつくられてしまうからです。

組織のトップリーダーが何かしらの考えや理念を発信すると、組織内のコミュニケーションパイプを通じて上層部から順番に伝播していき、組織の隅々にまで行きわたり浸透していきます。しかし、部長や課長などのセクションリーダーが、トップリーダーとは異なる主張を訴えるとどうでしょうか?その下層に位置している従業員には、そのセクションリーダーの考えが浸透してしまい、トップリーダーの考えは行きわたりません。

そのため、組織文化はトップリーダーの言動による強いメッセージによって形成されると言えるでしょう。

特に「動」が大事です。行動のほうが組織のメンバーには色濃く影響してしまうので、

言っていることとやっていることが違えば、当然ながら行動のほうが組織に根付くでしょう。そのため、リーダーによる強いリーダーシップがなければ組織文化が形成されないのです。

<中條氏>

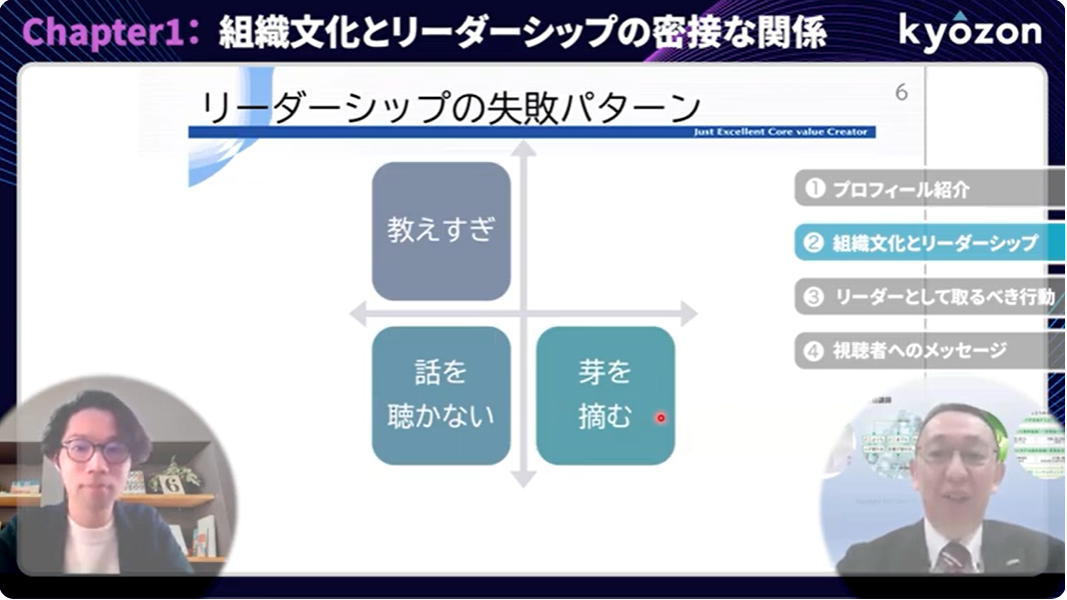

リーダーシップの重要性を理解できたのですが、失敗パターンがあったら教えていただけないでしょうか。

<越膳氏>

大きく分けて “芽を摘む” “話を聴かない” “教えすぎ” の3つのパターンがあるかと思います。

“芽を摘む” は、たとえばメンバーが新しいアイデアや提案があってもリーダーが否定的だったり自分の価値観に合うアイデアしか受け入れなかったりするといった状態です。若い世代のチャレンジ精神を摘んでしまうため、若手は「上層部は現代の現場や未来のニーズが見えていないから、先がない」という考えに陥りかねません。

“話を聴かない” に関してよくあるのは、たとえばリーダーがメンバーに「報連相をしなさい」と言っているにもかかわらず、リーダーが忙しいオーラを出していて話しかけにくく、メンバーが報連相できない状況になっている事例です。そうしたとき、メンバー自身で考えて行動するしかありません。その行動がうまくいかなかったとき「あれほど早い段階で報連相しなさいと言っていただろう」とリーダーは言いますが、メンバーにとっては「あなたが聴いてくれなかったじゃないか」という気持ちになるでしょう。

“教えすぎ” については、過保護に介入しすぎてメンバーの自主性を損ねてしまうパターンです。その結果、人材が育たないという状況になりかねません。

組織に好影響を与えるリーダーの5原則

<中條氏>

最適な組織文化を形成するために、リーダーにはどのような役割や行動が求められるのでしょうか。

<越膳氏>

メンバーに好影響を与えてくれるという観点で、5つの原則にまとめました。それが、以下になります。

1 ストロングポイントの発見・発揮・拡大

2 一段高い成長目標でコミットと支援

3 試行錯誤・自由裁量の余地を与える

4 ポジティブコミュニケーションの声掛け名人になる

5 言行一致・有言実行で範となる

1に関しては、メンバーの長所・強みを見つけ、発揮できるような場面や立場などを与え、長所・強みがレベルアップしていく環境を整えることです。また、一人ひとりの強みを把握できれば、お互いの弱点を補うようにマッチングできるため、組織としても強化されていくでしょう。

2については、メンバーが成長できるように、今よりも一段高い目標を設定してあげることです。そして目標を設定するだけでなく、達成できるように教える・見守る・任せるという姿勢でサポートしていきます。

3に関しては、あまり介入しすぎずに、メンバー本人が試行錯誤したり判断したりできる余地を与えることを指します。ただし、好き勝手やらせるのではなく、しっかりとした信頼関係が土台にある必要があります。

4については、たとえばメンバーが何かにチャレンジしてうまくいかなかったとき、「失敗の理由は?次はその失敗をしないようにするにはどうする?」と声をかけるか「次はうまくいくよ。成功するように一緒に考えていこう」と声をかけるかで、その後のメンバーの行動が大きく変わるのです。前者の場合、間違ったことは言っていないのですが、メンバーが次にチャレンジする意欲を失ってしまいます。後者であれば、メンバーの背中を押してあげられるでしょう。

そして5に関しては、リーダーとして基礎となる部分です。先ほども申しましたが、行動面がメンバーに色濃く影響してしまうため、言っていることとやっていることがチグハグにならないようにする。そして、言ったことは体現する、という姿勢でいなければなりません。

<中條氏>

5に関しては、今すぐにでも取り組めそうですね。

ジェックは組織文化醸成のコンサルティングを提供

<中條氏>

次は、御社で提供されているサービス内容について具体的に教えていただけないでしょうか。

<越膳氏>

組織文化を醸成するという観点で、「見える化」「自分事化」「当たり前化」という3つのステップでコンサルティングをさせていただいております。

組織文化は物理的なものではないため、まずは見える化する必要があります。具体的には、80個の設問に回答していただく診断形式を行っており、診断結果を統計解析して見える化しています。

そして、企業様には組織文化を変えていくというプロジェクトを組んでいただき、プロジェクトメンバーと私たちで診断結果を基にして自社の「暗黙の当たり前」を発見していただきます。

暗黙の当たり前が見つかれば、対比として「好ましい当たり前」や「新しい当たり前」も考えられるようになるでしょう。その新たな当たり前を文言化し、実現するためにやるべきことを行動していき、さらに改善していくことで、新たな当たり前、つまり新たな組織文化が定着していくという仕組みです。

<中條氏>

今の当たり前を洗い出してから新たな当たり前をつくり、組織文化として定着させていくのを伴走してくださっているのですね。

最後に、この記事を読んでくださっている方へメッセージをお願いいたします。

<越膳氏>

今日からできる第一歩としてお伝えしたいのが「そうは言っても…」を大事にすることです。

日々、情報やアイデア、提案、アドバイスなどを受け取っていると思いますが、その中には「そうは言っても…」と思うときはあるでしょう。この「……」の部分には、自分の本音が隠れています。そこが、自分にとっての暗黙の当たり前なのです。

この暗黙の当たり前を、手帳やスマホなどに書き留めておきましょう。後で見返したときに「このままではだめだな」と感じるものもあると思います。それを変えていくために行動していくことで、自分にとっての新たな当たり前を根付かせていけるでしょう。

<中條氏>

皆さん、ぜひ試してみてください。

本日は貴重なお話、ありがとうございました。